2003/9/13 平野拓一

空が青いのはなぜか?夕焼けが赤いのはなぜか?についてレイリー散乱により説明する。また、偏光板を使って空の偏光特性を調べ、空から来る光はレイリー散乱によって到来していることを確認する。

空が青く、夕焼けが赤い理由を簡単に説明する。太陽からは白色光が放射されている。太陽と地球は遠く離れているので、太陽から出た光は(ほぼ)平行光線となって地球に到達する。太陽から放射される白色光はさまざまな波長の光の合成である。白色光はプリズムや回折格子で虹色に分解できる。波長の短いのが紫色であり、波長の長いのが赤色である。波長の短い順に色を言うと、紫(380nm〜430nm)→青→青緑(430nm〜490nm)→緑(490nm〜550nm)→黄(550nm〜590nm)→橙(590nm〜640nm)→赤(640nm〜770nm)となる(虹の七色)。紫より波長が短いのが紫外線であり、赤より波長が長いのが赤外線である。分子の大きさというのは大体1nm前後のオーダーである。色についてはこちら(リンク)。

地球には大気があり、大気には主に窒素(N2)と酸素(O2)分子などがある。それらの分子は光の波長に比べても非常に小さい。光の波長に比して微小な物体による散乱をレイリー散乱と言う。この散乱問題では分子に当たった平面波により、分子内で電子の分極が起こり、それによる再放射として散乱が起こると考えることができる。つまり、散乱界は微小ダイポールの放射界と近似することができる。もちろん、微小ダイポールは8の字指向性を有するので、レイリー散乱の散乱指向性も8の字指向性となる。また、レイリー散乱では波長に比して微小な散乱体ならば材質、形状によらずこのような散乱指向性になる。なぜならば、散乱体は波長に比して微小なので、電磁界の到来によって散乱体を構成する物質内で瞬時に分極が起きるからである。このことは、微小ダイポールの放射界を計算する際、電流分布の与え方によらない(電流の積分値である電流モーメントIlがパラメータであり、分布形状によらない)ことからも理解できると思う。また、レイリー散乱では散乱界の電力強度が周波数の4乗に比例する[2](p.171)ために青色は赤色よりも約5倍も強く散乱される。よって、空は青色に見えるのである(参考画像リンク[NASA])。夕方は青色が散乱されてほとんど到達できないために、散乱されにくくて赤い光が青よりもより多く到達して赤い夕焼けが見えるのである。

左は朝で、右は夕方

空気中の大気の散乱は、上の写真のようにコップに水を入れて、少しだけ牛乳をストローでたらして濁った状態にし、白色光を見ると同じような状況を実験できる。牛乳が混じった水はコロイド溶液と言う。コロイド粒子は1〜500nm程度の大きさで、光の波長程度の大きさのものもある。大気の酸素分子や窒素分子などに比べたら大きすぎるが、近距離で少ない粒子で散乱させるから強く散乱させないと見えないから仕方が無い。コロイド溶液が光を散乱させる現象はチンダル現象と呼ばれる。右の写真を見ると赤い光は散乱体があっても透過しやすいことがわかる。また、左の写真を見ると濁り方がちょっと薄い部分では少し青っぽくなっているのがわかり、青色の方が散乱されやすいことがわかる。この現象は大気の散乱とは少し異なる。散乱体粒子の大きさは波長程度であり、次に説明するミー散乱である。全体としては色が白く見えることからも想像できる。ただ、実際の夕焼けも大気の分子の散乱というよりも、ほこりやなどの比較的大きな粒子の散乱であると思われる。なぜならば、朝焼けは見られないことが多いが、夕焼けの方が見れる頻度が高い。それは朝は人間が活動しないから空気が綺麗だからで青い光も長距離でも透過しやすく、夕方は昼に人間が活動して大気にほこりが舞っていて青い光をより通しにくくなっているからだと考えられる。実際に夕焼けは薄い雲がかかっていても見られる現象なので、上のコロイド溶液の散乱現象に近いものと考えられる。

散乱について補足すると、散乱体が波長に比して十分小さいという近似が成り立つとき、レイリー散乱と言われる。次に、波長程度の散乱体による散乱をミー散乱と言う。この場合には境界条件を適用して厳密にマクスウェルの方程式を解く方法が使われる。その手法としては、散乱体の形がよく知られた座標系に沿った形(たとえば、球や無限長円筒)をしていれば解析解が求まるが、それ以外の一般の構造に対しては数値的な電磁界解析を行う。数値的な電磁界解析の手法としてはモーメント法(MoM, Method of Moments, 土木や機械の分野では境界要素法と言われる)、有限要素法(FEM, Finite Element Method)、FDTD法(Finite-Difference Time-Domain method)などがある。アンテナの設計にはこれらの解析法が活躍している。そして、散乱体の大きさが波長に比して十分大きいとき、厳密にマクスウェルの方程式に境界条件を適用して解く方法は時間がかかりすぎたり、数値的には精度が悪くなったりして使えない。しかし、散乱体が波長よりも非常に大きいとき、幾何光学散乱と呼ばれ、コンピュータグラフィックスのレイトレーシング(Ray Tracing)で用いられるように光を光線(Ray)として扱う近似が用いられる。しかし、散乱体は波長に比して大きいけど、幾何光学近似は粗すぎるときがある。そこで、幾何光学回折理論(GTD, Geometrical Theory of Diffraction)が提案された。この手法は幾何光学で計算したフィールドから回折波を計算し、幾何光学波と回折波を足して真のフィールドに近づけようという発想である。高周波近似解法とも言われる。しかし、これこそ一番良い近似を与えるという手法がなく、いくつかの手法が存在する。例えば、反射境界、影境界でフィールドが連続になるようにGTDを拡張したUTD(Uniform Theory of Diffraction, 一様回折理論)、Fringe Waveを導入したPTD(Physical Theory of Diffraction, 物理回折理論), 吸収体近似と等価定理を用いるAFIM(Aperture Field Integral Method, 開口面法)、散乱体のエッジに仮想的なエッジを仮定するMER(Modified Edge Representation, 修正エッジ法)など様々な高周波近似法が存在するが、それぞれ一長一短あり、まだ決着がついていないのが現状である。高周波近似解法は例えばパラボラアンテナのような波長に比して大きなアンテナや、レーダーで重要な飛行機の散乱断面積の計算などに使われる(ステルス戦闘機のF117Aの設計にはPTDが使われたようである)。

話を戻そう。このように、空気(大気)は光に対して透明ではなく、光の通過を妨げる。しかし、それゆえに太陽から直接届く光をぼやけさせて生物へのダメージを減らす。それだけでなく、向こうに通過してしまおうとする光も散乱させて引き戻し、あるいは他の方向へ散らし、ぼやっとした空間を作って周り全体を明るく照らして暖めているのである。赤外線による暖め効果はこの大気によって太陽の光を直接受ける場所だけでなく、日陰の部分や洞窟の中など、地球全体が温められるようにしている。さらに、そのように暖められた空気は気流を作り出し、夜の太陽光が当たらない地球の太陽との反対側も暖める。さらに、太陽に暖められた海水は空気よりも比熱が大きいので空気以上に地球の温度を一定にする効果がある。そして、地球が自転することによって地球全体を万遍無く暖め、海水や大気の対流を作り出して(コリオリの力[または転向力]によって海流や気流が生まれる)さらに万遍なく暖める(もちろん、極地方では寒いし、赤道付近では熱いという差はあるが、それで差は小さくなっているのである)。このようなぼやっとした空間が無かったら、月で太陽を見るように日が当たるところだけは直接太陽光全てを受け、それを分散したり弱める大気がないから灼熱地獄となる。また地球では空は明るいが、月では太陽および星以外の場所は真っ黒の宇宙空間が広がっており(月から地球を見た写真の参考リンク[NASA]、宇宙から太陽を見た写真の参考リンク[NASA])、裏側では全く光が当たらず、熱せられた岩も比熱が低いためにすぐに極端に冷えきってしまう生物にとって過酷な環境となる。さらに宇宙空間では真空だから怖いというだけでなく、太陽風を直撃することも生物にとっては危険である。太陽は可視光線を放射しているだけでなく、α線(電磁波ではない)、β線(電磁波ではない)、γ線、X線などの生物にとって危険なものも放射している。宇宙服は普通それらをある程度防げるようになっているが、それでも太陽の活動が活発になったときには人間にとって安全なレベルでα線、β線を防ぐことはできず、スペースシャトルでは船外作業している宇宙飛行士は地球で太陽活動が活発になったことを捕らえたら、数分後にやってくるα線、β線等(これらは粒子だから光よりも到達するのが遅い)から身を守るようにスペースシャトルの影に隠れるそうである。

地磁気による太陽風(プラズマ流)のバリア

参考リンク: http://sci.esa.int/science-e/www/object/index.cfm?fobjectid=30956

参考映画: 「THE CORE(ザ・コア)」(SF, フィクション)

また、ここでは説明してないが、地球では地磁気により生物にとって大変危険な太陽から放射されるα線、β線は磁気バリアで防いでいる(ローレンツ力による)。γ線、X線などのこれまた生物にとって危険な電磁波は電離層などで守られ、ある程度は必要だが大量だと危険な紫外線はオゾン層でカットされている。このように、地球は好条件が重なって生物にとってとても住みやすい星になっている(もちろん、もしかしたらそれらの悪条件を克服できるように生物が進化できるかもしれないが、分子がすぐに壊れるような環境だったらやはり無理だろう)。

空の偏光

さて、レイリー散乱のところで、レイリー散乱の場合は散乱体の材質、形状によらず散乱指向性は微小ダイポールの指向性と見なすことができることを説明した。つまり、レイリー散乱では散乱指向性が8の字指向性となり、空の青色の光も太陽との位置関係によって偏光していることになる。それは上の図を見ると理解できる。太陽を見て真横の左右方向からは主に垂直偏波が飛んでくる。また真上の空からは主に水平偏波が飛んで来ている。太陽方向とその反対方向からは垂直偏波と水平偏波が同じ程度混じっている。次の実験ではこのことを確認し、空から来る光は偏光していて、レイリー散乱によることを確認する。

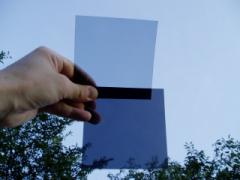

光(電磁波)のある直線偏波成分だけ通す板。上の写真の偏光板は渋谷の東急ハンズ(6B)で買った。このサイズで1枚\140である。電磁波では偏波(直線偏波)と呼ばれるものは、特に光(電磁波の一部)では偏光と呼ばれる。偏光とは「ある偏波方向の直線偏波」と理解すればよい。

上の写真左のように、向きがそろっているときは重なった部分も光を通す。

上の写真真中のように、通す直線偏波の向きが2つの板で直交しているときは全ての光を遮断する。

上の写真右のように、2つの偏光板で、通す直線偏波の向きを直交させて重ねると、重なった部分は重ならない部分の半分の光が透過する。

この偏光板は写真撮影でも使われる。例えば、これから説明する空の光の偏光特性を利用して空をより青く(濃く)写すために使われたり、川に泳いでいる魚を撮りたいとき、太陽光の水面の反射が邪魔なときにブルースター角付近で太陽光反射波はほぼ水平偏波となることを利用して水面での太陽光の反射波だけをカットして水面下の魚を写すときなどに使われる。

また、少し旧型の3D映画システムでは左右の目に別の映像を同時に写すために、左右の目に直交した偏波方向を持つ偏光板の眼鏡をかけ、それらの偏光方向にあった左目用の偏光した映像と右目用の偏光した映像を同時にスクリーンに映す。スクリーン面でプロジェクタからの光が反射されるときは表面が滑らかなスクリーンだったらある程度偏波面は保持される。眼鏡をかけないでスクリーンを見ると2重にずれた映像が見えるが、偏光板の眼鏡をかけてスクリーンを見ると、しっかり左目には左目用の映像だけが見えて、右目には右目用の映像だけが見え、3Dの立体映像として見えるのである。

左の写真は偏光板2枚を偏波面を直交させたときのものである(重なった部分が光を通していないことから確認できる)。すると、後ろの空の色が2つの板で違っているのがわかる。

右の写真は偏光板2枚を偏波面を合わせて重ねたときの写真である。両方とも空は同じ色をしている。

(1)と同様に写真を写した。今度はどちらでも空の色に変化がない。

これもどちらも空の色に変化がない(左の写真はちょっと変化してしまったように感じるが、それは方向がちょっと横側にずれたから)。

真上の空の写真を撮った。太陽方向は右側である。まず、一番右の写真を見て欲しい。偏光板2枚を偏波面を直交させて重ねたときのものであるが、回転させていくとちょうど2枚の偏光板を通して見る空の色が同じになる角度がある。そのとき、それら2枚の板の偏光面は太陽を真横に45度傾いている(レイリー散乱のダイポール指向性から説明できる。説明は2.3節参照)。そこからさらに45度回転させると左と真中の写真のようになり、空の色が2つの偏光板で異なる。

このように空の偏光特性を利用して偏光板の絶対的な偏光方向を知ることができる。やはりしっかりと板の正方形の辺に沿った向きが偏光方向であった。

また、蜜蜂、鳩などいくつかの昆虫や鳥類はこの空の偏光特性を利用して絶対的な方角がわかる太陽コンパス航法を身につけているようである[1](p.131)。蜜蜂は偏光の強い紫外線を見ているようである。

[1] 徳丸仁、光と電波 −電磁波に学ぶ自然との対話−、森北出版株式会社、2000年

[2] 稲垣直樹、電磁波工学、丸善株式会社、平成6年